ご覧頂きありがとうございます!

モリフクロコと申します。

2021年9月試験で、無事にFP(ファイナンシャルプランナー)2級に合格しました!

早速ですが、お金に関する制度について質問です。

育児休暇中に配偶者控除が利用できることをご存知でしょうか?

フクロコは全く知らずに、損をするところでした。

その額10万円以上!!

- 配偶者控除って何!?

- 育休中の節税について知りたい!

配偶者控除を申請すると、所得税や住民税が安くなります。

さらに言えば、保育料も…!?

フクロコ夫婦は、共働きで税金の知識はゼロ☆

配偶者控除を利用したことがなければ、存在自体も知らないような状態でした。

我が家の体験談や、その経験から学んだ情報をまとめます。

配偶者控除について知識を身につけてくださいね。そして、旦那様に申告してもらいましょう!

同じ様に配偶者控除を知らなかった方の参考になれば嬉しいです(*^^*)

配偶者控除を知りませんでした

配偶者控除にまつわる我が家の体験談です。

スライドして読んでみてくださいね。

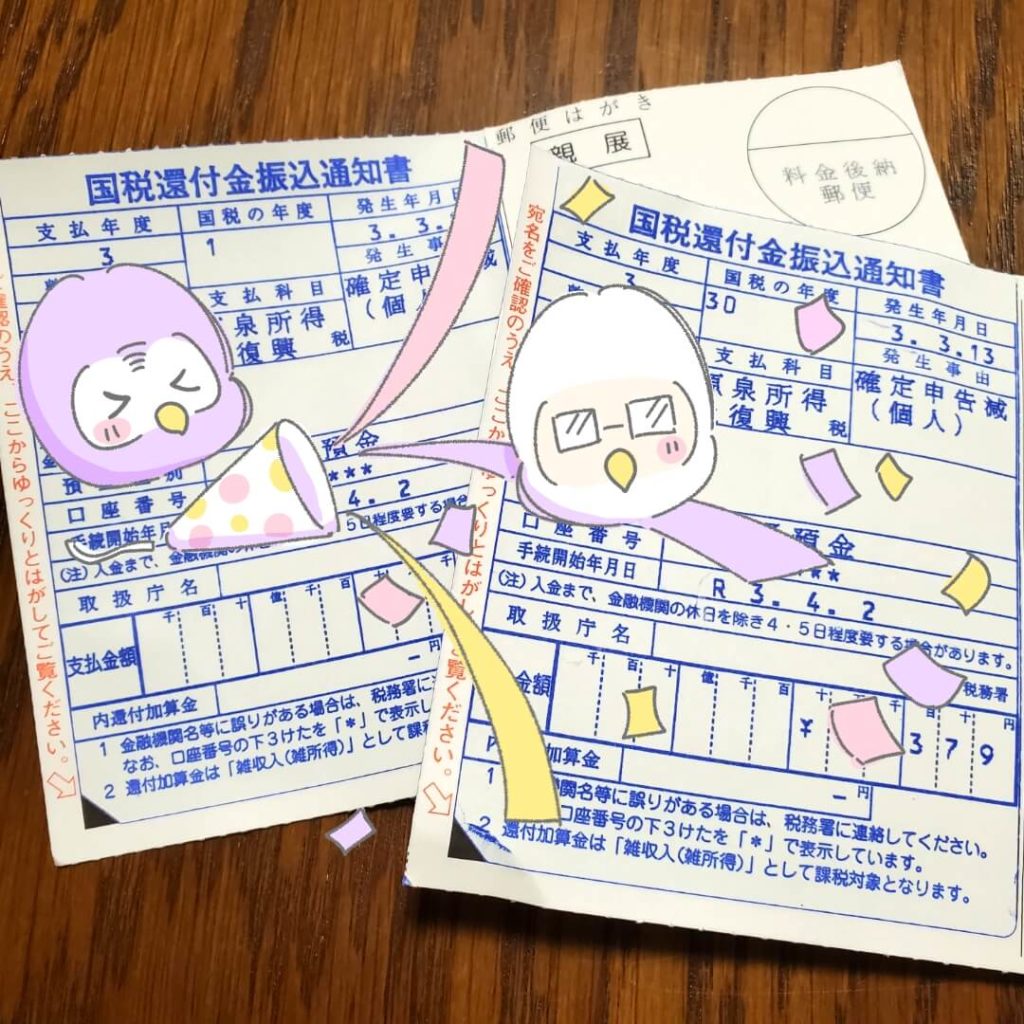

配偶者控除で10万円以上戻ってきた!

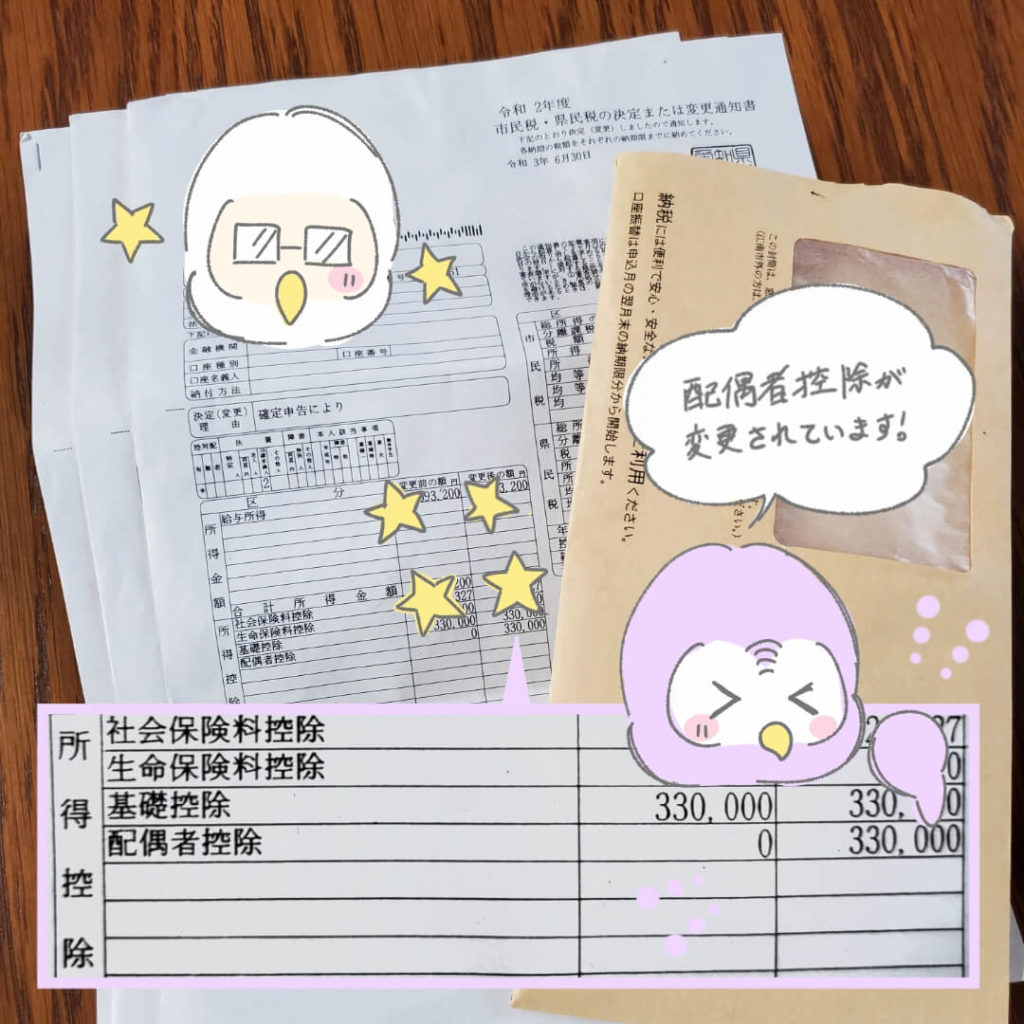

- 配偶者控除の申告で、所得税38万円・住民税33万円控除!

お金に無知だったフクロコは控除の意味が分からずに、38万円そっくり戻ってくると勘違いしました(^◇^;)

平均年収と言われる400万円の場合、控除により戻ってくる金額目安は5.2万円です。

※実際の計算は、各個人の様々な要素で金額が変わっていきます。あくまで目安としてお考えください。

| 所得税 | 住民税 | 合計額 |

|---|---|---|

| 1.9万円 | 3.3万円 | 5.2万円 |

所得税は所得によって税率が異なり、年収400万円の場合は、5%が一般的です。

そしてこの5%が一番低い税率で、所得が高くなるほど税率も上がり、返還金額も多くなります。

仮に所得税は5%で計算します。

所得税の場合、38万円控除の税率5%で1.9万円。

所得税の場合は所得額に応じて課税税率が変わる一方、住民税は基本一律10%です。

住民税は、33万円控除の税率10%で3.3万円。

単純計算では、1年分の配偶者控除申告で合計5.2万円の節税になります。

実際に、我が家は2年分の還付申告で、10万円以上戻ってきました!!

配偶者控除の適用条件

- 夫の合計所得金額が1,000万円以下

- 妻の合計所得金額が48万円以下(2019年までは38万円以下)

以上の条件で、配偶者控除を利用できます!

ここで注意して欲しいのは【合計所得金額≠年収】ということ(`・ω・´)

会社員として勤めている場合、年収103万円以下であれば配偶者控除が受けられます。

年収103万円−給与所得控除55万円=合計所得金額48万円

他にも事業所得や雑所得などがある場合は、別途計算が必要になってきます。

育休金などの給付金は所得に含まれない!

我が家では当時、私が育児休業給付金を頂いていました。

お金貰ってるし、税金対策なんて関係ないよね〜。

こんなことを思っていましたが…給付金は基本課税所得に含まれません!!

産休・育休に入り、勤務先から給与を受け取っていない私は、所得ゼロだったのです…。

妻が所得ゼロということは、夫のパパちが配偶者控除を受けられます。

配偶者“特別”控除もある!

給与年収が103万円以上の場合でも、201万円以下なら配偶者“特別”控除が申請できる!

配偶者控除とは別に、配偶者特別控除という制度もあります。

配偶者の合計所得金額が上がるごとに控除額は減ってきますが、対象であるならば申請しておきましょうね(*^^*)

年の途中で産休に入ったり仕事復帰した場合、こちらが対象になる場合があります。

私も年度途中の仕事復帰後と時短勤務で所得が減ったので、対象者に。

2021年分はパパちに配偶者特別控除を申告してもらう予定です。

配偶者控除で保育料が安くなる!?

保育料は、親の住民税によって変わります。

パパちの住民税の所得割課税額が減ったことで、保育料まで安くなりました!

その額2人分で月額7,400円!

年間88,800円…(◎_◎;)!?

保育料は毎年9月に前年分の住民税額を参考に訂正されます。

9月に保育料決定通知を受け取り、明らかに安くなっていて驚きました!

正確に言うと、上の子のカリちゃんは3歳児なので保育料はかかりません。

保育料はかかりませんが、毎月給食費は払っています。

その給食費が9月から安くなりました!

配偶者控除を申告しただけで、払わずに済む金額はかなりの額になりました!

配偶者控除は還付申告できる!

配偶者控除は過去5年分は遡って還付申告ができる!

育休中に所得なかったけど、配偶者控除してなかった…。

確定申告の時期はとっくに終わっちゃったよ…。

という方も、5年以内であれば大丈夫です!

還付申告をしてもらいましょう(`・ω・´)

我が家も配偶者控除のことを知ったのは、育休の終盤。

2年分は還付申告で取り戻しています!

還付申告は、税務署またはネットで、いつでも申告が可能です。

パパちはスマホで2年分の還付申告と確定申告をしました。

還付申告によって住民税が安くなった場合、保育料も還元される可能性があります。

我が家は還付されました♡

ただし、対応してくれるかはお住まいの自治体によります。

問い合わせをして確認してみてくださいね(*^^*)

我が家の還付スケジュール

- 3/15還付申告

スマホで申告

- 4/2所得税返還

オンライン申告だったので3週間で返還

税務署で申告すると1ヶ月から1ヶ月半くらいかかるらしい? - 7/1住民税の変更通知書が届く

振込先を指定した書類を返送

- 7/20住民税返還

住民税の返還は、還付申告をしてから約4ヵ月後の振込みでした。

所得税の返還は還付申告3週間後だったので、期間にかなりの違いがありますね。

オンライン還付申告で必要だったもの

- スマホ

- マイナンバーカード(パパち)

- マイナンバー(家族全員)

- 源泉徴収票

- 銀行口座が分かるもの

夫婦のマイナンバーがあればいいと思っていたのですが、子供達の分も記入する欄がありました。

還付申告では、税金の払い戻しのために銀行口座を記入する必要がありました。

必要なものを揃えて、還付申告しましょう!

配偶者控除のデメリット

- 手続きが必要

- ふるさと納税の上限額が下がる

手続きが必要

申告がよく分からない…。

今まで会社員共働きだったフクロコ夫婦。

配偶者控除とは無縁でした。

配偶者控除は権利があっても、申告をしなければ適用されません。

申告をしなかった場合、先ほどの払わずに済む10万円以上の金額は当然のように徴収されます。

会社員であれば、年末調整で配偶者控除を申告すれば、あとは勤務先におまかせでOK!

でも、その年末調整すら、税金とは関わりの浅い会社員には面倒なもの…。

申請は面倒ですが、戻ってくる金額を考えたら、配偶者控除はやるべきです!

確定申告より年末調整の方が簡単なのは確実なので、年末調整でしっかり申告してもらいましょう(`・ω・´)

ふるさと納税の上限額が下がる

配偶者控除によって支払う税金が減ることで生まれるデメリットとしては、ふるさと納税の上限金額が減るということがあります。

ただ、ふるさと納税の上限額を下げないために、配偶者控除をしないというのはナンセンス!!

配偶者控除で得られるメリットの方が、断然多いからです。

ふるさと納税を利用する際は、配偶者控除を考慮して上限額を調べましょう。

楽天ふるさと納税のかんたんシミュレーターであれば、配偶者控除の有無が選べます!

詳しくは、ふるさと納税に関する記事で書いています。

ふるさと納税もお得な制度なので、まだデビューされていない方は要チェックです☆

お金の世界は知らないと損をする!?

先ほどもお話ししたように、配偶者控除は申告をして初めて利用できる制度です。

もし申告をしていなければ、10万円以上のお金は戻ってくることはなかったし、保育料も安くならなかった。

我が家はトータルで20万円以上の損をするところでした…。

お金の世界では、「知らなければ、損していると気づくことなく損をする」ことがたくさんあります。

そういう世界なのです。

ここまでこの記事を読んでいただいている貴方は、お金について“知る”ことが重要だと分かったのではないでしょうか(`・ω・´)

フクロコは、お金に対して無知でいることに危機感を覚え、簿記とFPの資格を取りました!

お金の基礎知識を得るためなら、FP3級が最適。

FP3級は合格率約70%と、挑戦しやすい資格です。

勉強をして知っていくことで、お金に対する不安は解消していきますよ(*^^*)

フクロコの受験体験談もまとめていますので、参考にしてください。

累計130万部突破のこちらの書籍をバイブルとして持っておくのもオススメ!

フルカラーで可愛いイラストが多く、見やすいです。

あなたが知らず知らずのうちに損をすることが無くなりますように!

まずは、配偶者控除の申告をお忘れずに☆

最後までご覧いただきありがとうございました。